«Мы убедились, что университет может не только построить спутник, но и поддерживать его работу»

Завершил свою работу на орбите первый спутник Вышки. Более 35 тыс. часов безаварийной работы, 1 млрд км (24 600 витков вокруг Земли), сотни полноформатных сцен земной поверхности площадью 320 тыс. кв. км. «Вышка.Главное» рассказывает о результатах спутниковой миссии и планах на ближайшее будущее.

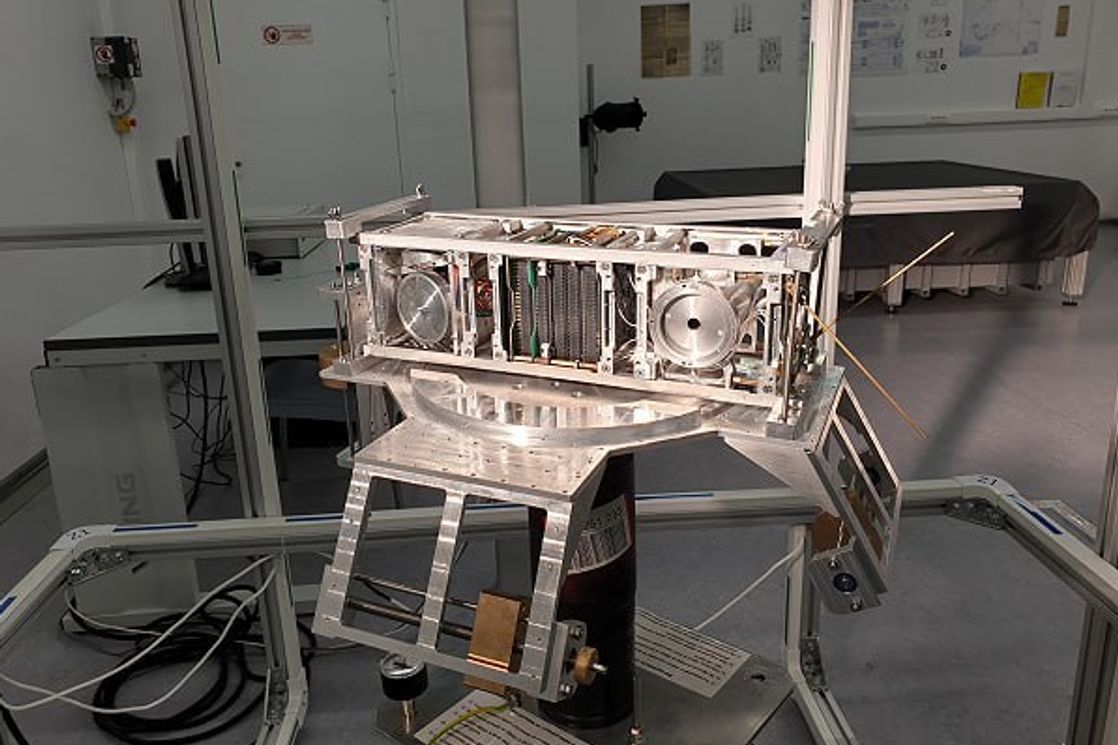

Спутники CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE — первые университетские кубсаты НИУ ВШЭ и образовательного центра «Сириус». Уже утром в глобальном каталоге SatNOGS оба аппарата получили метку Decayed, что официально говорит о завершении четырехлетней орбитальной миссии, которая продлилась втрое дольше их формальной гарантии в один год и почти вдвое перекрыла статистически надежный рубеж для стандартных CubeSat-платформ.

Стартовав 22 марта 2021 года на коммерческом рейсе «Союза-2.1а» с блоком «Фрегат», пара трехюнитовых спутников вышла на солнечно-синхронную орбиту около 550 км высотой вместе с еще тремя десятками попутчиков. Первоначальный расчетный ресурс платформы OrbiCraft-Pro — 12 месяцев активной работы — был выбран именно как компромисс между стоимостью и статистикой: по отраслевым оценкам, вероятность сохранения работоспособности классического CubeSat спустя год после запуска не превышает 60%. Тем более впечатляющим выглядит финальный счет: четырехлетний безотказный марафон длиной около 1 млрд км (24 600 витков), что эквивалентно нескольким десяткам рейсов Земля — Марс туда-обратно. Финальное снижение орбиты началось в апреле — мае 2025-го, когда перигей обоих аппаратов опустился ниже 200 км; расчетные модели показывали линейный рост аэродинамического сопротивления.

Главную научную программу обеспечила первая в мире плоская гармоническая дифракционная линза диаметром 10 мм, встроенная в 3D-печатный металлический корпус камеры. Серия калибровочных съемок доказала, что ультратонкая оптика выдает изображение сопоставимой с классическими стеклянными схемами резкости; результаты описаны в статье Remote Sensing, 14 (9): 2230 (2022). Всего пара спутников собрала более 320 полноформатных сцен земной поверхности, от ячеистых облаков Баренцева моря до весеннего паводка на Волге, суммарной площадью свыше 300 тыс. кв. км — именно эту отметку команда НИУ ВШЭ фиксировала на трехлетнем рубеже миссии.

Надежность бортовой электроники превзошла даже оптимистичные прогнозы: совокупная наработка критичных модулей превысила 35 тыс. часов без единого аварийного перезапуска. Важную роль здесь сыграла выбранная концепция прозрачного канала — радиолюбительский формат AX.25 в диапазоне UHF. Благодаря этому только сеть наземных станций SatNOGS успела принять и расшифровать свыше 4 тыс. сеансов (тройка лидеров-наблюдателей выходила в эфир практически ежедневно до самого падения), а каждая успешно декодированная посылка в режиме реального времени появлялась в открытом API SatNOGS.

Миссия стала и яркой образовательной площадкой: за четыре года через смены Центра управления полетами МИЭМ прошло больше 15 студентов, а школьники «Сириуса» впервые получили возможность планировать настоящие орбитальные эксперименты — от составления суточных графиков связи до обработки полученной телеметрии. Именно этот опыт породил идею ежегодных запусков: в 2022 и 2023 годах на орбиту ушли CubeSX-HSE-2 и CubeSX-HSE-3, уже с новыми полезными нагрузками и усовершенствованными модулями.

Таким образом, CubeSX-HSE и CubeSX-Sirius-HSE закрыли все заявленные задачи: продемонстрировали работоспособность сверхлегкой дифракционной оптики, собрали сотни ценных снимков, стали витриной открытых данных для любителей и профессионалов и, главное, подготовили новое поколение инженеров малых космических аппаратов. Кубсаты расплавились в плазменной шапке на высоте порядка 80 км, но код, данные и накопленный опыт уже перешли в руки очередных участников программы Space-π, для которых четырехлетний рекорд первых университетских спутников служит теперь планкой, а не недостижимой мечтой.

На орбите тем временем продолжает работу CubeSX-HSE-3, запущенный в июне 2023-го: он ежедневно передает тысячи сообщений, а его телеметрия подтверждает штатную работу бортовой электроники, солнечные панели стабильно заряжают аккумуляторные батареи.

В четвертом квартале 2025 года на солнечно-синхронную орбиту планируется отправить новый спутник, а в 2026-м ожидается запуск шестого спутника, ориентированный на эксперименты с новыми материалами. Таким образом, будет утроен объем научных данных.

Дмитрий Абрамешин

Руководитель Центра управления полетами, ведущий инженер УИЛ ФБКАиС МИЭМ НИУ ВШЭ Дмитрий Абрамешин отметил: «Мы убедились, что университет может не только построить спутник, но и поддерживать его работу продолжительное время. CubeSX-HSE-3 уже пополняет архив свежими данными, а аппараты, которые мы планируем вывести в 2025 и 2026 годах, получат бортовую обработку данных и докажут, что даже кубсат способен стать полноценной орбитальной лабораторией».

Вам также может быть интересно:

Исчезнувший сигнал: как солнечная активность заглушила радиоголос Земли

Исследователи из НИУ ВШЭ и ИКИ РАН проанализировали данные спутника ERG (Arase) за семь лет и впервые подробно описали новое радиоизлучение Земли — гектометровый континуум, открытый в 2017 году. Выяснилось, что это излучение возникает спустя несколько часов после заката и исчезает через 1–3 часа после восхода Солнца. Чаще всего его фиксировали в летние месяцы, реже — весной и осенью. Однако к середине 2022 года, когда Солнце вошло в фазу повышенной активности, излучение полностью исчезло, но ученые предполагают, что сигнал может вернуться. Исследованиео публиковано в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Физики из ВШЭ рассказали, как управлять вихрями в двумерной турбулентности

Как поведение турбулентных потоков меняется под действием внешнего воздействия, выяснили исследователи Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау РАН и факультета физики НИУ ВШЭ. Они показали, что даже небольшое подкручивание извне может стабилизировать систему, продлевая жизнь крупных вихрей. Такие результаты помогут точнее моделировать атмосферные и океанические потоки. Работа опубликована в журнале Physics of Fluids.

Всероссийский лекторий РНФ стартовал в НИУ ВШЭ

С 20 по 24 октября Российский научный фонд проводит ежегодный всероссийский лекторий, в рамках которого его грантополучатели выступают с открытыми лекциями в научных и образовательных организациях по всей стране. Первое мероприятие лектория состоялось в Высшей школе экономики и было посвящено грантовой поддержке университетов: междисциплинарным исследованиям и кооперации с индустриальными партнерами.

Российские ученые изучили различия в объеме поражений мозга после инсульта у детей разного возраста

Команда российских ученых и медиков при участии Софьи Куликовой из НИУ ВШЭ в Перми сравнила объем и характер поражений мозга у детей, перенесших инсульт в первые четыре недели жизни и в возрасте до двух лет. Выяснилось, что чем младше ребенок, тем обширнее зоны поражения мозга, особенно в лобных и теменных долях, отвечающих за движение, речь и мышление. Исследование, опубликованное в журнале Neuroscience and Behavioral Physiology, помогает понять, как возраст влияет на характер и масштаб поражений, и закладывает основу для разработки персонализированных программ реабилитации после инсульта в раннем детстве.

«Практическое руководство по построению бизнеса и ведению переговоров в Китае»

Школа международного сотрудничества НИУ ВШЭ реализовала интенсивную программу повышения квалификации «Восточная перспектива: конкурентные стратегии бизнеса и сегментация рынка в Китае». Ее слушателями в рамках корпоративного проекта обучения SKA (Skills, Knowledges, Attitudes) стали сотрудники Группы «Илим» — крупнейшей целлюлозно-бумажной компании России.

«Искусственный интеллект» — лидер по итогам приема на онлайн-программы НИУ ВШЭ

Онлайн-магистратура «Искусственный интеллект» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ показала рекордные результаты. В этом году на нее подали документы 987 абитуриентов — это абсолютный максимум среди всех магистерских программ Вышки. К обучению приступил 351 первокурсник, что обеспечило программе лидирующую позицию по общему объему приема среди онлайн-магистратур университета.

«Поворот прочь от стереотипов»: в Москве прошла конференция «Исследуя сообщество глухих»

В московском Доме культуры «ГЭС-2» 17–19 октября прошла Третьяежегодная междисциплинарная конференция «Исследуя сообщество глухих — 2025: на периферии внимания», организованная при участии Международной лаборатории исследований социальной интеграции НИУ ВШЭ. На открытии мероприятия выступила проректор НИУ ВШЭ Ирина Мартусевич.

Магистратура объединяет: вышел сборник исследований студентов ВШЭ, Университета Кампинаса и Университета Цинхуа

Студенты магистерской программы ИСИЭЗ ВШЭ «Управление в сфере науки, технологий и инноваций» совместно с Университетом Кампинаса (Бразилия) и Университетом Цинхуа (Китай) выпустили сборник исследований “Being Innovative or Being on the Safe Side — Managing the Risk of Failure”. Авторы проанализировали восприятие рисков и готовность к инновациям в организациях с учетом культурного контекста.

Банковские кризисы снижают биоразнообразие

Экономисты из Высшей школы экономики, МГИМО и Университета Боккони выяснили, что финансовые кризисы заметно ухудшают биоразнообразие и состояние окружающей среды. Это работает и в обратную сторону: чем сильнее в мире сокращается разнообразие видов живых существ, тем выше вероятность новых кризисов. Исследование охватило состояние популяций тысяч видов за последние 50 лет. Статья опубликована в международном журнале Economics Letters.

Исследователи ВШЭ оценили потери креативных индустрий от генеративного ИИ

15 октября на форуме IPQuorum.Музыка первый проректор Вышки Леонид Гохберг и эксперт Центра отраслевых и корпоративных проектов ИСИЭЗ ВШЭ Даниил Кудрин представили результаты первого в России исследования, посвященного экономическим последствиям использования генеративного искусственного интеллекта в творческих профессиях. Анализ показал, что совокупные потери авторов к 2030 году могут достигнуть 1 трлн рублей.