Ключевое слово: как через лингвистические исследования узнать отношение местных сообществ к мигрантам

Что думают местные жители о приезжих из других стран, как сами мигранты воспринимают свою жизнь на новой родине? В пермской Вышке прошел научный семинар «Миграция в лингвистических исследованиях» из цикла «Цифровые трансформации» и проекта «Миграции как фактор социальной трансформации регионов СССР в период послевоенного восстановления: анализ средствами digital humanities», который реализуется в рамках программы «Зеркальные лаборатории НИУ ВШЭ».

Доцент департамента иностранных языков ВШЭ в Перми Елизавета Смирнова, выступившая с основным докладом, отметила, что миграционный кризис в Европе в 2000-х и 2010-х годах повысил во всем мире интерес к изучению темы миграции, в том числе к междисциплинарным исследованиям. В представленной работе на лингвистической основе изучаются тексты (статьи, интервью, письма и иные источники) о мигрантах и тексты самих мигрантов. В частности, исследуется репрезентация разных групп мигрантов: покинувших родину вследствие войны и стихийных бедствий, соискателей политического убежища, экономических мигрантов, в том числе нелегальных. Применяются анализ контекста, ключевых слов и другие методы лингвистики.

В докладе отмечается, что, в ряде работ западных исследователей анализировались тексты на основе корпусной лингвистики, изучались представления о беженцах в газетах. Лингвисты работали со статьями, разбирали речи политиков, посвященные теме миграции, а также интервью с жителями отдельных населенных пунктов, где поселились мигранты. На основе анализа ключевых слов можно увидеть отношение постоянных жителей отдельного городка или региона к беженцам и мигрантам.

По данным ряда исследований, местные жители нередко сравнивают мигрантов с чумой, саранчой, используют другие расчеловечивающие образы.

Изучение статей британских газет показало, что там распространен расистский дискурс, утверждения, что «они (мигранты) – другие», не могут адаптироваться к британским традициям, навязывают свои ценности, вовлечены в криминальную деятельность и угрожают устоявшемуся социально-экономическому порядку

Одновременно в СМИ и общественном мнении часто отмечаются трудности, переживаемые мигрантами, отмечается их угнетенное состояние, они рассматриваются как жертвы тяжелых обстоятельств и трагедий, произошедших в странах их происхождения.

Еще одна работа Пола Бейкера и его соавторов была посвящена изучению беженцев и соискателей убежища в текстах ООН (в том числе управления верховного комиссара по делам беженцев, 140 000 слов) и ряда британских газет (265 000 слов). В ней учитывались не только упоминания соответствующих слов, но и контекст их употребления, грамматические конструкции с их участием. Исследователи пришли к выводу, что тексты, опубликованные ООН чаще рассматривают миграцию в глобальном контексте, как явление, касающееся мира в целом. В газетах чаще упоминаются количество мигрантов, страны их происхождения, часто употребляются категории «трагедия», «социальная помощь» и «преступные деяния».

Другой подход проблемы предполагает изучение текстов мигрантов, интервью с ними и их писем на родину, причем больше внимания уделяется содержанию писем, а не лингвистическому компоненту. Исследуются также владение мигрантами языком страны пребывания, влияние этого фактора на их адаптацию (исключения) в принимающем обществе и качество жизни мигрантов и их семей. Отмечается, что недостаточный уровень владения языком усиливает у мигрантов чувство незащищенности, создает у них восприятие низкого уровня благополучия в целом.

Елизавета Смирнова привела пример работы Феликса Кравацека и Гвендолин Сассе о письмах на родину немецких мигрантов в США в 1830-1970-е годы. Смирнова сообщила, что работа отражает противоречия между разными тенденциями у отдельных людей и сообществ. В целом выходцы из Германии быстро вышли за рамки мигрантской общины и стали американцами. В письмах заметны жалобы на необходимость изучения английского языка, сложности выхода на рынок труда и радость от успехов.

«Лингвистические материалы часто позволяют сделать нелингвистические выводы», - говорит Елизавета Смирнова. Она рассказала о промежуточных результатах изучения опубликованных в 1988 году мемуаров советских граждан, переселившихся в Калининградскую область в 1946-1950 годах, корпус текстов в 44 000 слов был обработан с помощью программы AntСonc.

Исследование показало, что чаще всего авторы высказывали суждения о себе и других людях. Несколько реже встречаются оценки окружающей действительности и эмоциональное восприятие ситуации. Среди суждений чаще всего встречаются самооценки (35%), примерно с той же частотой оцениваются немцы, в 26% описываются отношения между «русскими» и немцами, в 6% упоминаний оцениваются «русские». Немцы часто оцениваются как чистые и аккуратные, отмечаются трудности их повседневной жизни.

Своя жизнь называется тяжелой, люди признают трудности адаптации на новом месте, говорят о страхе перед возможными испытаниями. «Русские» в большинстве случае оцениваются высоко («наши быстро взялись за работу»), а отношения между народами оцениваются как лояльные.

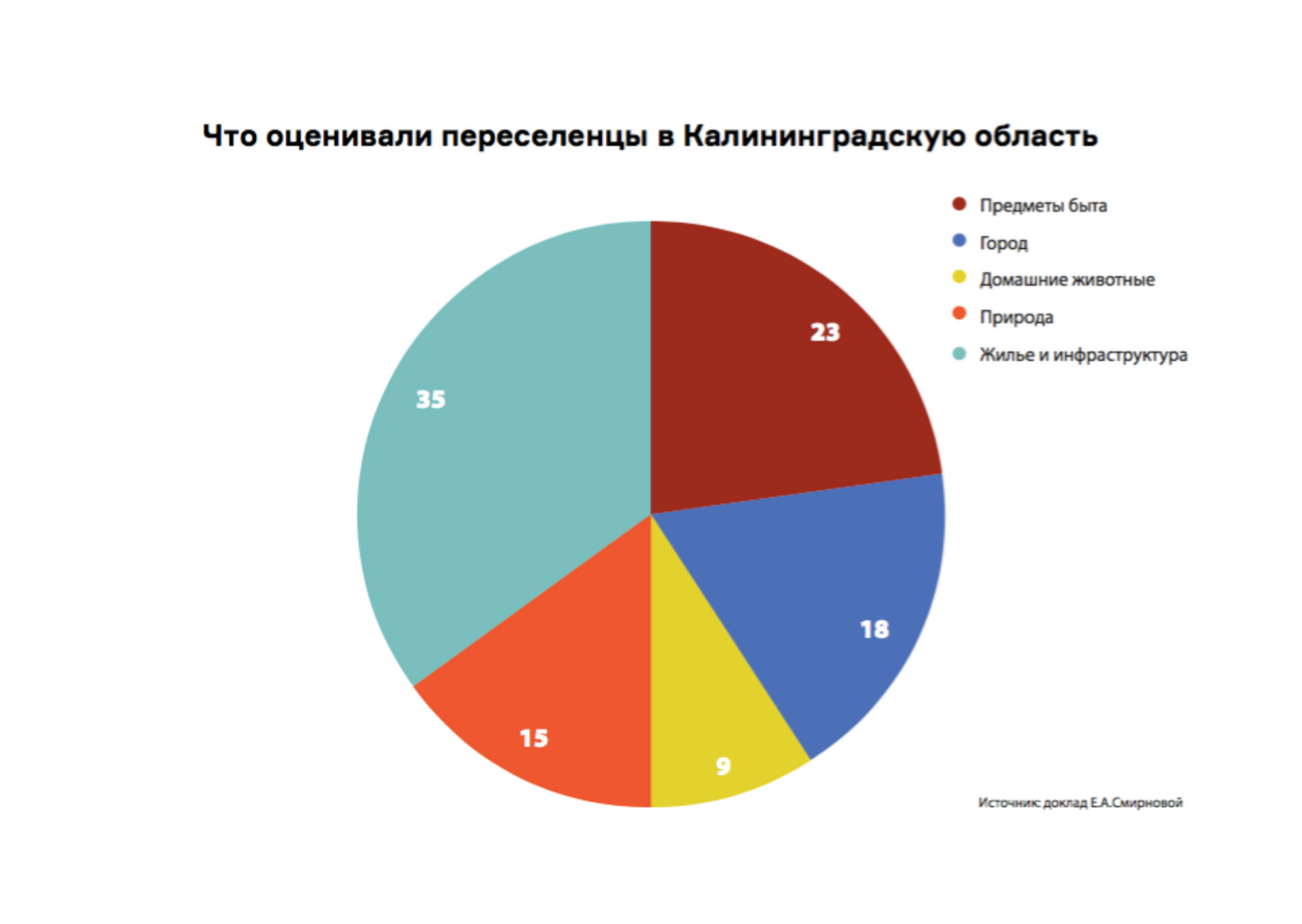

Среди окружающей действительности чаще всего встречаются оценки жилья (35%), предметов быта (23%) и города (18%), причем, в оценках города чаще всего встречается красота, а жилья и предметов быта – чистота и удобство.

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми Сергей Корниенко заинтересовался: есть ли примеры подобных исследований российской или советской миграции и как надо понимать термин «русские» в докладе.

Елизавета Смирнова рассказала, что она незнакома с такими работами. В американских университетах есть база воспоминаний россиян, покинувших Родину после революции, их лингвистический анализ потребует специальных исследований. Она пояснила, что под русскими в ее исследовании понимаются советские граждане.

Доцента социально-гуманитарного факультета НИУ ВШЭ в Перми Анну Кимерлинг удивила частая коннотация, связанная с чистотой. Она заинтересовалась другими открытиями докладчика в ходе работы. Одним из таких Елизавета Смирнова назвала доброжелательное отношение советских граждан к немцам.

Подавляющее большинство авторов воспоминаний положительно отзывались о немцах, несмотря на послевоенную атмосферу, в которой, казалось бы, должна проявляться ненависть к недавнему врагу

Виталий Маслов, научный сотрудник Научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта, уточнил, что докладчик анализировала воспоминания, собранные в 1988 году и опубликованные в 2002 году. В сохранившихся архивах и источниках конца 1940-х – начала 1950-х годов превалирует иное отношение к немцам. В сохранившихся в архивах источниках конца 1940-х – начала 1950-х годов превалирует иное к немцам. В интервью и письмах авторы крайне отрицательно отзываются о них, кроме того в них значительно больше упоминаний о полных или больших разрушениях и трудностях проживания в регионе, в котором несколько месяцев велись интенсивные боевые действия.

В заключение семинара Елизавета Смирнова поблагодарила участников за интерес к докладу и сообщила, что продолжит работу над воспоминаниями советских переселенцев в Калининградскую область.

Маслов Виталий Андреевич

Вам также может быть интересно:

Исследователи НИУ ВШЭ представили новую архитектуру нейронных сетей, понимающую симметрии мира

Сотрудники Лаборатории геометрической алгебры и приложений НИУ ВШЭ разработали новую архитектуру нейронных сетей, которая может ускорить и упростить анализ данных в физике, биологии и инженерии. Свое решение ученые представили 16 июля в Ванкувере на ведущей международной конференции по машинному обучению ICML 2025. Текст статьи и исходный код выложены в открытый доступ.

«Нет цели сказать, как правильно. Мы стремимся исследовать вариативность»

В НИУ ВШЭ работает Международная лаборатория языковой конвергенции факультета гуманитарных наук, в центре внимания которой взаимодействие языков разных народов, живущих в регионах со смешанным полиэтничным населением. Исследования ученых Вышки помогают лучше понять историю развития языков и изучить особенности восприятия и использования языков в многоязычной среде. Подробнее об этом в интервью «Вышке.Главное» рассказал заведующий лабораторией Георгий Мороз.

«Основная отрасль медицины, на которую направлены наши разработки, — кардиология»

Применение математических моделей в диагностике и лечении болезней сердечно-сосудистой системы повышает эффективность выявления у пациентов предрасположенности к заболеваниям, облегчает выбор стратегии излечения. Используя математические модели, можно создать новые диагностические приборы, обучить нейросети для помощи врачам. Такая работа ведется исследователями Вышки в рамках проекта «Зеркальные лаборатории». Подробнее — в интервью Наталии Станкевич, старшего научного сотрудника Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.

Страна переселенцев: роль миграции в развитии регионов

Крупные общественно-политические события — такие как коллективизация — вызывали в СССР массовую внутреннюю миграцию. Десятки тысяч людей переезжали на новые места, чтобы наладить быт и найти работу. Эти процессы существенно меняли социальный, национальный и религиозный состав населения регионов, влияли на экономическое развитие и формирование инфраструктуры здравоохранения и образования. Общие черты и особенности миграций в Пермском крае и Туве обсудили на круглом столе «Зеркальных лабораторий» Ясинской научной конференции.

ИИ позволит точно моделировать производительность систем хранения данных

Исследователи факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ разработали новый подход к моделированию систем хранения данных на основе генеративных моделей машинного обучения. Он позволяет с высокой точностью предсказывать ключевые характеристики работы таких систем при различных условиях. Результаты опубликованы в журнале IEEE Access.

Российские ученые воссоздали динамику модели нейрона мозга с помощью нейросети

Исследователи из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде показали, как с помощью нейросети воссоздавать динамику нейрона мозга, имея всего один ряд измерений, например запись его электрической активности. Разработанная нейросеть научилась восстанавливать полную динамику системы и предсказывать ее поведение при изменении условий. Такой метод может помочь изучать сложные биологические процессы, даже если нет возможности провести все необходимые измерения. Исследование опубликовано в журнале Chaos, Solitons & Fractals.

НИУ ВШЭ, Университет Дели и «Геоскан» запускают проект по космическим исследованиям

Высшая школа экономики и Университет Дели (Индия) в партнерстве с «Геосканом» (портфельная компания негосударственного института развития «Иннопрактика») договорились о создании международной научной зеркальной лаборатории в области хранения, обработки и передачи данных в космических системах. Соглашение об этом было подписано 15 января 2025 года в рамках визита в Индию делегации НИУ ВШЭ во главе с ректором Никитой Анисимовым.

Подведены итоги конкурса проектов «Зеркальные лаборатории» — 2024

«Зеркальные лаборатории» — одна из флагманских программ НИУ ВШЭ, которая направлена на развитие внутрироссийских научных партнерств, сосредоточенных на выявлении точек роста с помощью объединения усилий двух высококлассных научно-исследовательских коллективов. Проекты реализуются в различных областях науки и охватывают всю страну. В пятом, юбилейном конкурсе приняли участие 18 научных подразделений НИУ ВШЭ с партнерами из 17 регионов России.

Проект «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ отмечает пятилетие

«Зеркальные лаборатории» — одна из флагманских программ Высшей школы экономики, направленная на развитие внутрироссийских научных партнерств. За время реализации проекта было инициировано 41 научное исследование в партнерстве с 30 региональными вузами и научными организациями. К пятилетию «Зеркальных лабораторий» приурочена серия круглых столов, которые пройдут в ВШЭ 24–25 апреля.

В НИУ ВШЭ стартует пятый открытый конкурс проектов «Зеркальные лаборатории»

В конкурсе могут принять участие научные (научно-исследовательские) структурные подразделения Вышки, планирующие проведение совместных научных исследований с научными структурными подразделениями российских образовательных организаций высшего образования, научных организаций и государственных научных центров Российской Федерации. Заявки принимаются до 12 апреля.